Deux récentes publications de John Hattie : « Visible Learning: The Sequel » (2023) et « 10 Mindframes for Visible Learning: Teaching for Success » (2024), revêtent un intérêt certain pour les enseignant·e·s qui se réfèrent à des pratiques fondées sur des preuves (Evidence based education). C’est une des raisons qui nous a conduits à extraire de ces deux ouvrages les données permettant de mesurer l’efficacité de l’enseignement explicite, de la réponse à l’intervention (RàI) et du soutien au comportement positif. Trois dispositifs qui constituent les piliers de nos bonnes pratiques.

“VISIBLE LEARNING, THE SEQUEL” UNE MÉGA-ÉTUDE ENCORE PLUS IMPRESSIONNANTE QUE LA PREMIÈRE DU GENRE

La méga-analyse de 2023 s’appuie sur une base de données impressionnante : plus de 2 100 méta-analyses passées en revue contre les 800 de 2008. Cette somme impressionnante de recherches permet à Hattie d’affiner ses résultats et de mettre en lumière “ce qui fonctionne”.

Une année plus tard, l’approche de Hattie se prolonge en 2024 par des conseils qui prennent la forme de “Mindframes” (états d’esprit) des enseignants, soit des recommandations. Toutes partent du principe que l’expertise pédagogique repose autant sur la manière dont les enseignants pensent leur travail et évaluent leur impact que sur leurs seules actions menées en classe.

LES SEUILS DE TAILLE D’EFFET (RAPPEL)

Pour interpréter les tailles d’effet (d de Cohen), on utilise généralement les repères suivants :

• Un effet autour de 0,20 est jugé faible.

• Un effet de 0,40 est considéré comme le point de bascule qui justifie l’implémentation d’une réforme ou d’une bonne nouvelle pratique

• Un effet autour de 0,50 est considéré comme efficace

• Un effet autour de 0,80 est jugé fort ou élevé

• Un effet supérieur à 0,80 est considéré comme très substantiel ou très élevé.

TAILLES D’EFFET DE L’ ENSEIGNEMENT EXPLICITE (EXPLICIT TEACHING STRATEGIES)

Il est sans doute utile de rappeler d’abord brièvement que l’enseignement explicite est une approche pédagogique structurée et progressive, qu’elle vise à rendre claires pour les élèves les intentions d’apprentissage et les stratégies à adopter. Cette approche part du plus simple au plus complexe pour éviter toute charge cognitive.

Hattie, J. (2023) attribue aux “stratégies d’enseignement explicite” (Explicit Teaching Strategies) une taille d’effet de 0,63. L’ “enseignement direct” (Direct Instruction), méthode très proche se voit attribuer une taille d’effet qui part de 0,56 (Hattie, 2023) mais qui peut monter jusqu’à 0.82, comme on peut le constater à l’adresse suivante : www.teacherstoolbox.co.uk/effect-sizes/

Ces tailles d’effet (0,82, 0,63 et 0,56) sont considérablement supérieures au point de bascule de 0,40, ce qui classe l’enseignement explicite au nombre des approches pédagogiques efficaces ou fortes.

AU-DELÀ DES TAILLES D’EFFET

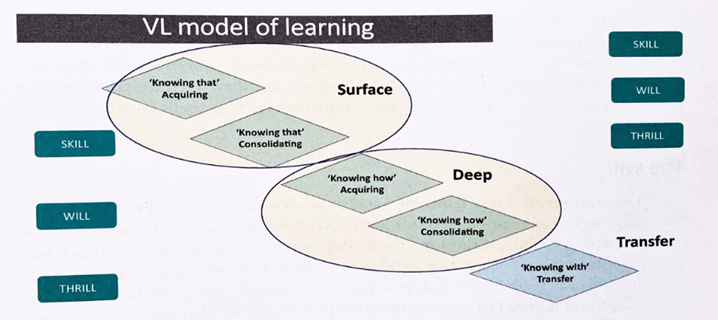

Hattie reconnaît que l’enseignement explicite excelle dans l’acquisition de la “connaissance de surface” (Knowing That) et du “savoir-faire” (Knowing How). Il assure que les élèves acquièrent les bases factuelles et procédurales nécessaires, ce qui peut renforcer leurs compétences (Skill) et leur engagement initial (Will) en rendant l’apprentissage accessible.

Implicitement, Hattie pourrait identifier des lacunes si l’enseignement explicite était appliqué de manière isolée ou sans chercher à atteindre les niveaux supérieurs de son « Model of Learning ».

MODEL OF LEARNING – L’IDÉAL PÉDAGOGIQUE SELON JOHN HATTIE

Ci-dessus, le modèle pédagogique idéal, selon John Hattie. Tiré de : Visual learning : The Sequel (2023), p. 341

Le défi réside dans la progression du « Knowing That » vers le “Knowing With” (savoir composer avec), qui implique l’application, l’analyse, la synthèse, l’évaluation et la création de nouvelles connaissances dans des contextes complexes.

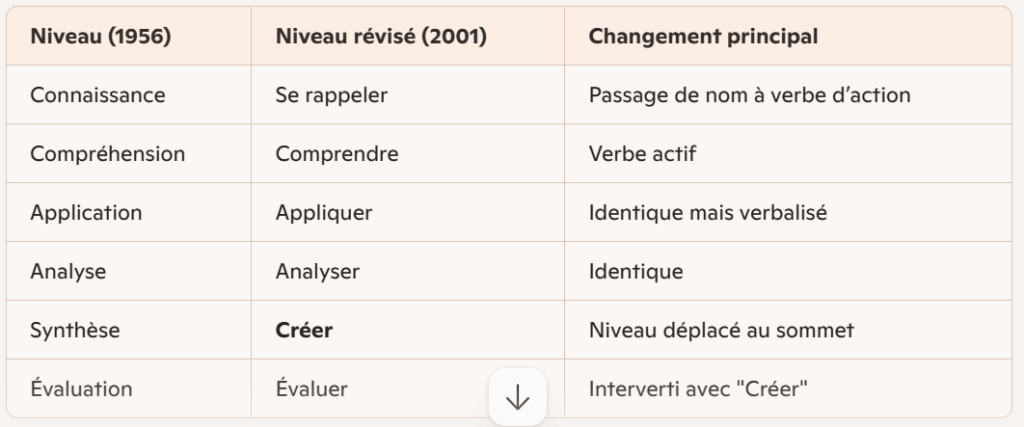

Ladite progression n’est qu’une variante de plus de la taxonomie de Bloom, B.S. (1956), revue par Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. en 2001. Ci-dessous, pour rappel, une comparaison entre les deux versions les plus connues :

ENSEIGNEMENT EXPLICITE ET CRÉATIVITÉ

Un des reproches que l’on entend parfois formuler à l’encontre de l’Enseignement explicite, serait qu’il bride la créativité et la liberté des élèves. Si la méthode restait trop guidée sans suffisamment de place pour l’autonomie, l’exploration ou la “dissonance cognitive”, elle pourrait ne pas pleinement déboucher sur le “Thrill” (frisson/enthousiasme) du modèle d’apprentissage idéal de Hattie.

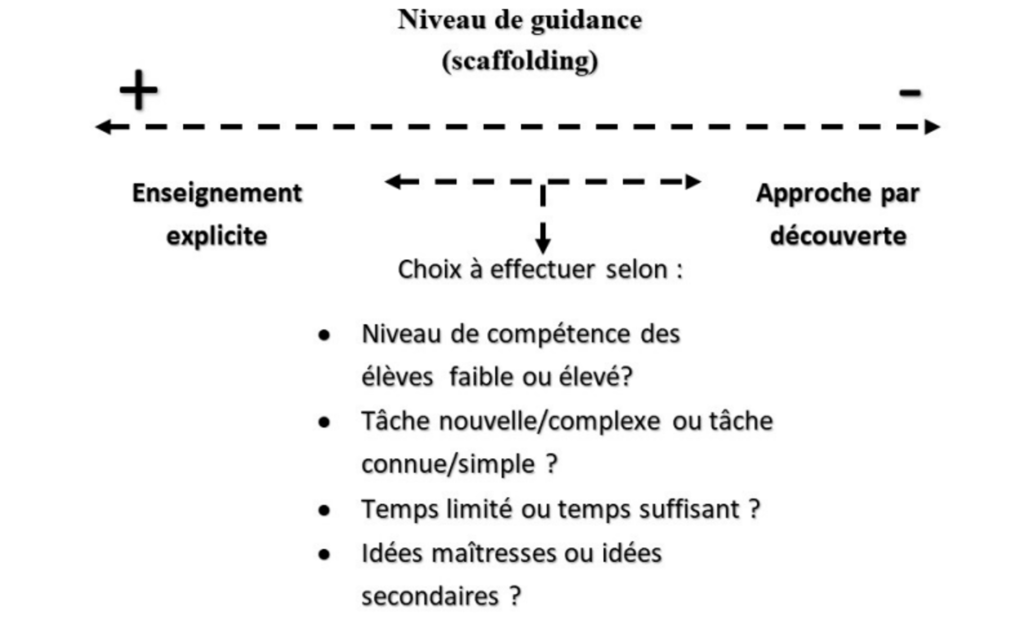

Balayons rapidement ce reproche potentiel en produisant ci-dessous un tableau qui figure depuis 2013 dans les ouvrages de Bissonnette, S., Gauthier, C. et Richard M.

L’enseignement explicite n’exclut nullement des moments où les élèves sont confrontés à des situations-problèmes voire à des tâches nécessitant beaucoup de créativité (recherches, préparation d’exposés, expérience scientifique…) Ce genre de pratique empruntée au constructivisme est gratifiée d’un effet d’ampleur de 0,92, même si elle est qualifiée par Hattie de « forme de connaissance » plutôt que de pratique d’enseignement.

Ce que l’enseignement explicite s’impose, c’est de convoquer des travaux de recherche qui viennent nous renseigner sur ce qui convient le mieux aux élèves : les laisser chercher de façon complètement autonome, leur donner des bases théoriques, le faire avant ou après la recherche ? A cet égard, nous avons vu dans l’étude de Zhang, L. et Sweller, J. (2024) que les réponses étaient très nuancées. Voir notre article de décembre 2024 consacré à ce sujet : https://axaca.net/2024/12/enseigner-la-recherche-et-lexploration-est-ce-contradictoire/

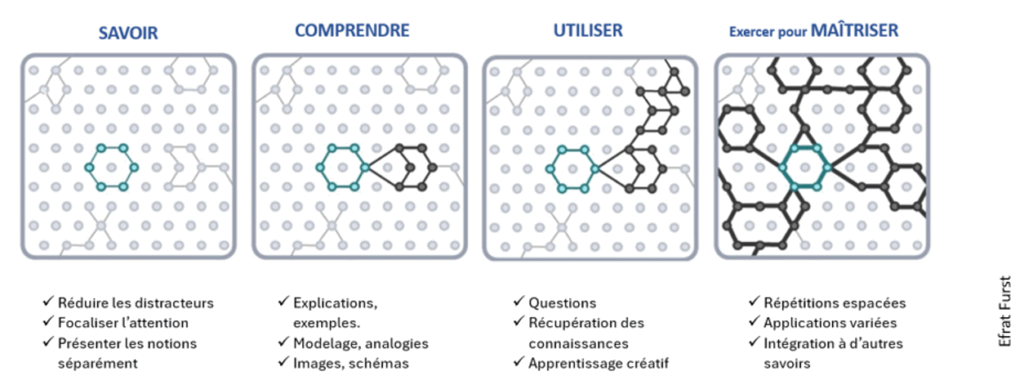

UNE THÉMATIQUE ABORDÉE DANS NOS FORMATIONS

Le questionnement que doit s’approprier tout·e enseignant·e lors du montage d’une séquence pédagogique passe forcément par une hiérarchisation des niveaux de maîtrise des connaissances et des compétences enseignées. C’est la raison pour laquelle nous en parlons en formation à l’enseignement explicite en fournissant aux participant·e·s le schéma ci-dessous qui représente lui aussi une variante de la taxonomie de Bloom (schéma élaboré par Efrat Furst; cf. bibliographie en fin de texte).

RÉPONSE À L’INTERVENTION (RÀI OU RTI)

On rappelle que la RAI est une démarche qui consiste à s’adresser dans un premier temps au 100% des élèves. Dans un deuxième temps, il s’agit d’intensifier certaines interventions auprès d’élèves qui rencontrent des difficultés en les réunissant dans des groupes de besoin (leur nombre est généralement de 20%). Il peut ensuite rester un 5% d’apprenants qui ont besoin d’aménagements encore plus personnalisés pour pouvoir acquérir les mêmes compétences que le groupe dans son ensemble. En résumé, cela représente trois moments : Palier 1 : enseignement universel de qualité. Palier 2 : interventions ciblées en petits groupes et Palier 3 : interventions individualisées intensives.

Selon Hattie (2023), la “réponse à l’intervention” (Response to Intervention) a une taille d’effet de 0,73 ce qui permet de la considérer comme très efficace, bien au-delà du seuil de 0,40.

Hattie, à travers ses publications de 2023 et 2024, positionne la RàI comme un outil organisationnel utile, mais dont l’efficacité dépend crucialement de la qualité des stratégies pédagogiques concrètes utilisées à chaque palier ainsi que de la capacité du système à cultiver la connaissance profonde et l’engagement intrinsèque chez tous les élèves. Même si nous le savions déjà, il est bien de le rappeler.

SOUTIEN AU COMPORTEMENT POSITIF (SCP OU PBIS)

Le Soutien au Comportement Positif (SCP) ou Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS) est – on le rappelle – un cadre d’interventions comportementales visant à promouvoir les comportements souhaités chez les élèves et à réduire les comportements problématiques, souvent par des stratégies proactives et de gestion de classe.

Bien que le PBIS ne soit pas spécifiquement évalué sous son acronyme dans Visible Learning: The Sequel (2023), Hattie attribue aux “programmes d’intervention comportementale” une taille d’effet moyenne de 0,62. Il est probable que le PBIS soit inclus dans cette catégorie plus large d’interventions.

Un environnement de classe bien géré est fondamental pour que l’apprentissage puisse avoir lieu et le SCP y contribue fortement.

AU-DELÀ DE LA GESTION DES COMPORTEMENTS

Dans la logique de Hattie, l’efficacité des programmes d’intervention comportementale dépend fortement de la manière dont ils sont mis en œuvre ainsi que de leur alignement avec l’état d’esprit (mindframe) des enseignants. L’adulte doit être un “évaluateur de son impact”, un “agent de changement”, celui ou celle qui cherche constamment les preuves de l’efficacité de ses méthodes, qui s’assure que les interventions comportementales ne sont pas des fins en soi, mais les moyens de faciliter l’engagement des élèves et leur progression vers la connaissance profonde. L’accent doit être mis sur la compréhension du pourquoi des comportements et sur l’adaptation des stratégies pour maximiser l’apprentissage global, plutôt que sur la simple gestion comportementale.

POUR CONCLURE

Les ouvrages de Hattie mettent en évidence l’importance de relier les interventions comportementales aux objectifs d’apprentissage et la nécessité de favoriser un environnement où les élèves se sentent en sécurité dans le but d’apprendre, même en commettant des erreurs.

En somme, les publication de 2023 et 2025 dont il est question agissent comme une boussole enrichie pour les éducateurs. Elles ne se contentent pas de pointer du doigt les destinations les plus prometteuses (les méthodes à fort impact), mais elles fournissent également des cartes plus détaillées sur la navigation, en soulignant que le véritable voyage est celui de la réflexion évaluative constante de l’enseignant et de son adaptation pour maximiser chaque cursus d’élève en le faisant passer de l’acquisition de “compétences” à la “volonté d’apprendre” pour ressentir finalement les “frissons” liés au plaisir d’apprendre. Nous ne pouvons qu’être d’accord avec lui.

OUVRAGES ET PUBLICATIONS MENTIONNÉS OU CONSULTÉS :

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives: complete edition. Addison Wesley Longman, Inc..

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain (pp. 1103-1133). New York: Longman.

Furst, E. : Retrieval Practice: The roads between research and practice https://web.archive.org/web/20180409222416id_/http://www.nonpartisaneducation.org/Review/Resources/RetrievalPractice_Routes_EfratFurst_REdHan_March2018.pdf

Gauthier, C., Bissonnette, S. (2024) : Enseignement explicite et données probantes. 40 stratégies pédagogiques efficaces pour la classe et l’école. Montréal : Chenelière Education.

GAUTHIER Clermont, BISSONETTE Steve, RICHARD Mario, CASTONGAY Mireille : Enseignement explicite et réussite éducative. La gestion des apprentissages. ERPI, Montréal, 2013

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel. New York.

Hattie, J., & Zierer, K. (2024). 10 mindframes for visible learning: Teaching for success. Routledge.

Zhang, L. and J. Sweller (2024). “Instructional sequences in science teaching: considering element interactivity when sequencing inquiry-based investigation activities and explicit instruction.” European Journal of Psychology of Education: 1-11.